末光弘和

1976年愛媛県松山市生まれ / 2001年東京大学大学院修了 / 2001−2006年伊東豊雄建築設計事務所 / 2007年SUEP.設立 / 2011−株式会社SUEP 代表取締役

2009−2011年横浜国立大学大学院Y-GSA設計助手 / 現在、東京大学、横浜国立大大学、首都大学東京、東京理科大学にて非常勤講師

—-建築家を志したきっかけを教えて下さい。大学に入る前から建築の設計を意識されていたんですか?

僕は実家が四国でガラス屋を営んでいまして。なので、昔から家に製図板があったり、建設関連の方がよく家にいらしたりして、確か小学校の時には、設計の職に就きたいという事を文集で書いた記憶があります。

—-早いですね!(笑)

建築に入るのだったらデザインをやろうというのはありましたね。かといって建築家のことを特別詳しかったわけではありませんが。僕は愛媛県出身なので、地元出身の丹下健三さんのことは知っていましたが、それ以外はあんまり知りませんでした。

大学では、一浪して東大の建築学科に進学したのですが、僕らの頃は航空工学か建築か、という二大人気学科でした。僕はどうしても建築に行きたかったから単位をめちゃくちゃ集めるという作戦を取りました。そのときは、もう絶対通るというところまで必死で単位をかき集めましたね。

—-東大での教育はどうでしたか?

Y-GSAの学生みたいに勤勉には製図やっていなかったかな(笑)ちゃんと建築に取り組んだのは、卒業設計以降かもしれません。とはいえ、僕は比較的早い時期から、コンペ出したり、ミースの本を読んだり、設計事務所に通ったりと、皆より少しだけ早くそういう事やっていたかもしれないです。2年生の後期に初めて建築の設計課題で、自分の設計した模型をつくったのですが、模型つくるのが楽しくて眠れなくなった覚えがあります。もっとやりたいと思って。たしか最後は1/50の住宅模型のトイレットペーパーまでつくり込みました(笑)その楽しさはほんとに強烈な体験でしたね。

あと、ライトの落水荘に出会ったのがこの頃です。たまたまGAの二川さんが撮った落水荘の作品集を買ったんですね。あまりの衝撃に、はまりすぎちゃって課題でそっくりなものをつくったら、青木淳さんにボロボロに言われたんですけど。でも、落水荘に惹かれた気持や、その時考えていたことが自分の中には脈々と根づいている気がします。今見ても、自然と建築が解け合っている様子はすごく良いなと思いますし、僕のターニングポイントになった作品のひとつですね。

—-卒業設計ではどんなことをやられたのですか?

僕の卒業設計は青山の同潤会アパートのリノベーションでした。僕らの先生だった安藤忠雄さんが丁度その時に同潤会建替をやられていて、それは一棟だけ再生して後は壊すという計画でした。まぁそれは様々な事情から、仕方なくそうなっていたのだけど、僕はそれにアンチテーゼを唱えるって言って噛み付いた強烈な案を出したら、僕の事をすごく気に入ってくれて、M1の時に半年くらい大阪の安藤事務所に呼んで頂き、コンペ等をやらせてもらいました。同潤会って、東大では、すごく古い先輩方からずっと毎年のように扱われている卒業設計のメッカみたいな敷地で、でも扱いが難しくて。変な敷地の形でスケールが小さくて、それと全体を結びつけるのが結構難しく、表側のデザインは決めていたんだけど、裏側がなかなか決まらなくてすごく悩んだ記憶があります。だけど悩むことでだんだん建築のコツが分かってきて、スケールってこうやってつかめていくんだとか、屋根をかけると上手く調和するんだとか、アイデアをまとめる良いトレーニングになったと思います。

でも最後の完成度がもう一歩で、結局学内で二番で、それがすごく悔しい経験でした。その後、色々な閉め切りがあるごとに設計をやり直して、計5回くらい院生室にこもって卒制をつくり直しましたね(笑)僕らの頃はせんだい日本一みたいなイベントは無くて、卒業設計だとJIAの東京都コンクールがあって、伊東さんが審査委員長だったのですが、そのときも僕は確か2等でしたね。

—-大学院はどうでしたか?

大学院は東大の岸田先生というキャンパス計画をしている研究室に行きました。岸田研ってちょっと肩の力が抜けた感じの人が多くて、リラックスした環境でのびのびと過ごさせてもらいました。最近、Y-GSAの助手になった萬代くんも岸田研の後輩ですし、色々な人材を輩出している面白いところでした。

修士では、設計課題は一回あったくらいかなあ。よく旅行に行っていましたね。ヨーロッパに4、5回、アメリカに1回くらい行ったかな。落水荘には未だ行けていないのですが。M1の頃は旅行と安藤事務所、M2では修論を書きつつ伊東さんの事務所にアルバイトに行っていましたね。その時に伊東さんに就職させてほしいという話をしました。 安藤さんに伊東事務所に決まりましたと報告したら、「伊東さんのような世界的に有名な建築家の元へ行くならばそこで一生働くくらいの気持ちでやりなさい」という手紙を頂きました。その手紙は、今でも大切に持っています。

—-そもそもアトリエに行くか就職するかで迷ったりはしませんでしたか?

大学院では、周りが組織設計事務所やゼネコンなどに就職活動をしている人たちが多かったのですが、行き先が決まり始めると、学校にはやる気のない空気が流れるんですよね。僕はそれがすごく嫌でした。僕は絶対建築家になりたいという想いがあったので、踏ん張って就職活動しないって決めていました。もちろんそれなりに不安でしたが、いざアトリエに入ると、平田さんや中山さんなどがすごく優秀な先輩が居て、夜な夜な建築の話を熱くしている訳です。皆、目がキラキラしていてすごく楽しかったな。僕にとっては、とても新鮮で忘れられない時間です。まぁ組織にはもともと向いていなかったのでしょうけどね。

—-伊東事務所でのプロジェクトはどのように進められていきましたか?

基本的には所員が伊東さんと対話しながらつくっていくという感じでした。ぼくはどのプロジェクトも一番メインのところは自分でやるんだという意気込みでやっていて、新人の頃から会議のときは必ず真ん中に座って発言するようにしていましたね(笑)

でもあるプロジェクト会議の時、僕が真ん中に座って、伊東さんの目に留まるように机の真ん中にスケッチを置いて自信満々に説明したら、その後、平田晃久さんが僕のスケッチの上に自分のスケッチを置いて説明しだしたんです!「やられた!」と思っていたら、こんどは福島加津也さんがさらにその上に自分のスケッチを置くわけです(笑)そして最後に伊東さんが、がさっとそれらのスケッチを持って行く。小魚が中くらいの魚に食べられて、その中くらいの魚が大きな魚に食べられていく様を連想しましたね(笑)

—-末光さんは伊東事務所時代から自らの設計もされていたと聞きました。

そうですね。僕は伊東事務所時代に今のパートナーと出会ったのですが、他の事務所に勤めていていた彼女が先に独立するような形で、僕達の事務所がスタートしました。最初のうちは、僕は伊東事務所のかたわらで一緒に設計をしていたんです。伊東事務所でのプロジェクトは規模が大きかったから自分一人では全てをコントロールしきれないのですが、休日に彼女ともう一人居たスタッフの女の子と設計したり、一緒にお昼食べながら色々と話したりと、とても楽しかった記憶がありますね。

独立してすぐに同級生の実家の建て替えの仕事を頂いて、(我孫子の住宅Kokage)それまで大きなプロジェクトばかりやっていたので、小さな敷地の中で何を考えたらいいのだろうと、まずは自分のやりたいことを考えました。伊東事務所での仕事を振り返ってみると、有機的な建築を模索しながらも、形の話がほとんどだったなと思ったんですね。メディアテークというのは構造・環境・空間、そういったものが統合されたという点においてエポックメイキングだったのだと思いますが、実は、環境とは言ってもチューブはシャフトやダクトとして使っているだけで、当時の伊東事務所では環境というものがほとんどイメージのレベルでしか考えられなかったかなと思います。だから、独立した際に、もっと自然のしくみなどを生かして環境と空間が一体になった建築を作れないかなということでこの住宅を考えました。

井戸水を循環して輻射冷房で人を包み込むようにすれば涼しいので、構造の構成と一体化できるのではないかと考えました。僕が環境に興味を持ち始めたきっかけとなる最初の住宅です。これは2008年に竣工で、その頃に設計していたのが「地中の棲処」です。地中は涼しくて安定しているという環境を用いた半地下状の住宅で、この二つの作品がその後の設計のマイルストーンとなりました。

最近、公共のプロジェクトをやるようになり、美術館とか、中学校、文化ホールという規模になると、環境というだけでは物事が解けきれなくなって、新しくいろいろ考え始めています。

—-具体的にはどんなことですか?

嬉野の中学校のコンペをY-GSA設計助手の任期が終わる直前に獲ったのですが、敷地は低地で洪水が起こりやすい場所で、ランドスケープマスタープランをつくるときに全体を高床で川の土手などを繋いで水没を防いでいくような計画をし、その部分を日常時のパブリックな空間にしていくことを考えました。環境と言えば環境ですけど、防災や景観というスケールの環境について深く考える機会でした。

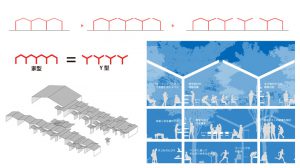

住宅は身体スケールに近いのですが、住宅でやっていたことをそのまま公共施設に持ち込むと、スケールが異なるので身体と空間がうまくつながらず悩みました。そこで大スパンから教室のような小さなスケールまでを統合するために、ある幾何学を用いることを試みました。それは、様々な大きさの家型の屋根の幾何学を樹木のようなY形をした構造体の幾何学に読み替え、家型をY形に分解しながら、少しずつ独立して小さくなっていくという仕組みです。Y形の構造体は人が寄り添う形状でありながら、雨水を集める形状でもあり、冷房のない学校を雨水で冷却するという試みも採用しています。普通の建物だと中学校の中の環境を考えるけれど、今回は街全体をどう捉えるかということも重要なテーマでした。

また、家型とY形の読替えというのは、社会と建築を繋げる論理でもあります。家型は社会が共有する形態言語なので、これを使いながらも建築の形式性や抽象性を実現していくということを目指しました。二重性を持つ幾何学やグラデーショナルな幾何学が社会と建築を繋ぐ方法になるのではないかということを最近思っています。

最近感じるのが、建築家が表現として尖るのはいいのだけれど、その先に、社会との接続できる豊かさを持てるのかどうかが重要だと思っています。社会と接続しながら、かつ建築として面白いことをやれるのが理想ですね。卒業設計からそのことをずっと考え続けていて、今回それが一つの解答として出せるのではと思っています。

—-家型が社会との共通言語になるということですか?

社会って、結構ベタなんです。「家型」とか「木の素材」とか、そういうものってある種の共感に結びつきやすい。公共だとやっぱり民意も大事です。しかし、それだけで良しとしてしまうのも、未来を考えるべき建築家としては無責任だなと思っています。そういう意味では、現代建築において、これからは他者性をどれだけ引き受けられるかが必要になると思っていて、環境もその一つの要因で、制約をどれだけデザインに生かせるかが重要になっています。制約を引き受けた上でできるクリエイティビティはどのようなものか、それを考えるようにしています。そういうものに目を向けず、抽象性だけを追求しようとすると、建築家は社会から干されてある固定のマーケットでしか居られなくなってしまう。

丹下さん達が活躍した時代は、建築が建つこと自体が社会を背負っていて、建築家への期待と市民の喜びが一致している関係だったと思うのですが、磯崎さんの頃からそれが対立軸に変わっていった。批評性という言葉が出てきて、少し斜に構えて、市民と同じ方向を向かなくなった。

そうなった時に、今まで抽象として扱ってきた部分を、もう一度具象を引き受けた上でどうやって組み直せるのかというのがすごく重要かなと思っていて、抽象化ってある部分を切り捨てて作品としての純度を高めるものだけれど、それは麻薬みたいなもので、それにはまると、どんどん社会から外れていく。でも具象をすべて受け入れるっていうのも難しいので、具象化されたものをもう一度抽象に置き換えられるような手法をそれぞれみんな見つけていくべきだと思います。

—-住宅の作品を拝見してシンプルな幾何学に興味を持っていらっしゃると思っていたのですが、大きな建築になってその幾何学が住民との繋がりへの武器になっているのは面白いですね。

最終的には抽象性がないと建築家の作品として成立しない、コンセプトがしっかりしなければならないと思っていて、僕の場合、そのツールとして幾何学があると思っています。もしくはグラデーションというものは、何か新しいものをつくるときにいきなりの変化ではなくもとあるものが変質していってできたものとして定義づけると、これも社会とのつながりを持つものになっていくと思っています。今は、それを意識して幾何学を組んでいます。

あと、その幾何学について、思うのは、今までの近代建築っていうのは機械的、数値的に無駄のないことが合理性だったけど、今はもっと複雑な合理性が発見されていると思います。見方によっては自然のルールを用いることで有機的なものの方がより合理になる。そういうようなことを模索しています。実は有機的なものの方が合理的であるという原理を引き受けながら建築に取り入れていくと、もっと自然と解け合っていくような幾何学を持つ建築がつくっていけるのではないかと。最近ではBIOMIMICRYという生体工学の分野に興味があって、これは自然の中の形態の持つ合理性をデザインに取り入れていこうというものです。これは僕が今やっていることと近いと思っています。

こういった話はたぶんY-GSAではほとんどしないと思います。Y-GSAの教育について話すと、新しいプログラムを考えたり、建築と都市を接続させようとする教育プログラムは素晴らしいと思っているのですが、一方で、作品をつくったり、モノをつくる論理を構築するという点においてはある部分がごっそり抜け落ちてしまっているようにも思います。でも、その両方をまたいだ人は、もの凄いジャンプしているように思います。たとえば西沢さんや藤原さんは、横国の教育を受けた上で妹島さんや隈さんというモノ作りの達人に触れることで大化けしているように感じるし、僕は逆のルートだったけど、伊東事務所とY-GSAの経験を生かして、自分もうまくジャンプできないかと考えています。

—-最後に学生に一言メッセージをお願いします。

常に何か自分の中に思いがあるからこそ、社会に発信していこうという意思が働くんだと思います。普段から自分の社会への思いを発見する訓練をしていないと、社会人になってから、あっという間に会社の事情や常識とかに回収されてしまうかもしれないですから。それとあまり常識に縛られないようになってほしいですね。たとえば、デジタルファブリケーションとか進めば、四角い窓を作るのとそうでないものも作るので費用も手間も変わらなくなるかもしれない訳です。そうなった時には、既成概念にとらわれず、四角じゃないものでも作れるじゃないかと柔軟に考えられるようにしないといけないと思います。僕は、学生のうちにできるだけ自分の常識の殻を突き破っておいた方が後で伸びると思いますね。

インタビュー構成:石飛亮、諏訪智之、田中菜月、森本一寿美(M2)

写真:石飛亮(M2)