<サンクリストバル厩舎(1968)_ルイス・バラガン>

チリのサンチアゴを飛びたった飛行機はまずはトランジットのペルーのリマに立ち寄る。時間つぶしにこのホルヘ・チャべス国際空港のターミナル内の免税店を物色し、それも飽きたところで搭乗口の硬いベンチにうずくまり夜を明かす。目を覚ますと周囲は搭乗を待つ人々でごった返しており、そのままメキシコシティへと向かうアエロメヒコ航空のボーイング機へと乗り込んだ。周囲を山に囲まれ、人口2千万を有するラテンアメリカ有数の大都市は不気味なスモッグをまとっていた。この時期特有らしい気流トラブルにより2時間ほど到着が遅れたものの、概ね順調に目的の地に降り立った。ベニート・フアレス国際空港は先ほどのペルー同様、過去の英雄的大統領の名を冠したものだ。日本では誰も「田中角栄国際空港」とか、「昭和天皇記念空港」とか、そういうポリティカルな名前を付けはしないのだろうか。

<メキシコシティ上空>

<アエロメヒコ航空>

入国審査を終え、外に出るともうすっかり日は落ちていた。南米生活が長くなったとはいえ初めて訪れる場所、特に都市となると十分に注意を払うようにしている。極端に怯える必要はないが、注意深くなることを忘れてはいけない。料金前払いのオフィシャルタクシーに乗り込み行き先を告げた。「カミノ・レアル・ポランコ。」タクシーの運転手は慣れた様子で車を発進させた。リカルド・レゴレッタ(1931~2011)の代表作でもあり、市内、および国内でも随一との呼び声が高いこのホテルを見ておくことは、メキシコシティですることのリストのひとつ目に書かれていた。30分ほど、いかにも南米の都市らしい雑多な街並みを走り、ホテルの特徴的なピンクの外壁をくぐり抜け、タクシーはホテルのポーチへと滑り込んだ。まずはピンクとイエローの背景に浮かび上がる量塊的な噴水が出迎えてくれる。ここに来て「あぁ、メキシコに来たんだな。」という思いが一気に沸いてきた。きちんとした身なりのドアマンが僕の使い古したバックパックを部屋へと運び込んでくれる。部屋へ向かう道すがら、夜のカミノ・レアルは随所で色気を振りまいていた。輪郭のない色彩がそこかしこに浮かび上がってる。

<カミノ・レアル・ポランコ(1968)_リカルド・レゴレッタ>

<カミノ・レアル・ポランコ、ブルー>

<カミノ・レアル・ポランコ、イエロー>

<カミノ・レアル・ポランコ、ピンク>

朝の光の下ではその色たちは大きく表情を変える。メキシコらしいビビットなピンクも昨夜のバーの妖艶なブルーも、ここでは磨き上げられた革靴のように隅々まで色を放つことに精を出している。同じ色でも光の当たり具合で表情を刻々と変える。すなわち物質の面というエレメントを強く意識させられる空間である。色は光によって生み出されるものだが、同時に色が光に色をつけているようにも見える空間構成となっている。こうした色鮮やかな空間に身を置くと「白」という色の選択さえも他の色と同等の意思を持って行われているように感じられた。

<カミノ・レアル・ポランコ、ホワイト/パープル>

<ラ・プリフィカドラ ホテル_リカルド・レゴレッタ、ホワイト/パープル>

多くの人にとってメキシコモダニズムの建築家といえば、やはりルイス・バラガン(1902~1988)を思い浮かべるだろう。今回は彼の作品の中でも個人的に最も興味を引かれていた「サンクリストバルの厩舎」を訪れることにした。地下鉄とタクシーを乗り継いでメキシコシティ郊外の閑静な高級住宅地街へとやってきた。門番に予約しているYUJI HARADA という者だ、と告げるとその重々しい扉が開いた。

<サンクリストバル厩舎(1968)_ルイス・バラガン>

バラガンでこの作品を選んだのは、それは彼の作品の中で最もランドスケープ的な作品であり、そのメキシコ的色彩に彩られた場の雰囲気を身をもって感じておきたかったのだ。ここでもまた色と壁という面的な要素によって構成されている。そして何気なくも大胆なその色彩とスケール感が印象的であった。これほど強烈な色彩の大きな一枚壁(少なく見積もっても7,8メートル)が立ち上がっていても嫌みや妙な圧迫感を感じることはない。使いの者が、この東洋の来客を喜ばそうとこの施設の象徴でもある噴水を稼動させてくれたが、それよりも僕はこの壁と色彩のコンポジションに歓喜した。先に言ってしまえば、このサンクリストバル厩舎がメキシコシティで見た建築物(建造物含む)の中で最も感銘を受けた。

どちらが後か先かはしらないがこのビビットなピンク色もすっかり市民権を得ているようだ。

たとえばこうしたレゴレッタやバラガンをモダニズム・ビビッド派とでも呼ぶとすれば、メキシコモダニズムを語る上で欠かすことができないのがモダニズム壁画派の方々だ。メキシコ壁画運動とは1920年代から1930年代にかけてメキシコ革命(民族主義的社会革命)下で起こった絵画運動である。革命の意義や歴史、メキシコ人としてのアイデンティティーを民衆に伝えることを意図していたため、誰しもが目にし、理解しやすい壁画というメディアが発展した。そのモチーフとしては上記の通りポリティカルで民族回帰的なものが多く、今も市内で当時の作品を目にすることができる。

<メキシコ国立自治大学中央図書館(1952)_ フアン・オゴルマン>

<メキシコ国立自治大学「民衆から大学へ、大学から民衆へ」(1956)_シケイロス>

<メキシコ国立自治大学医学部棟_ フランシスコ・エッペンス>

その中でも建築的に代表的なものといえば、やはりフアン・オゴルマン(1905~1982)のメキシコ国立自治大学(UNAM)の中央図書館だろう。12階建ての建物の壁の四面に余す所なくびっちりと描かれた絵画、というか絵画的ボリュームは圧巻だ。面のそれぞれがアステカ人とその後のスペイン人との歴史を表現しており、それはまるで手の込んだ民族的な刺繍にも見えてくる。これは壁画において世界最大とされており、ユネスコ世界遺産にも登録されている。個人的には先ほどのビビッドな色彩よりもこの赤茶色のくすんだ色の方が「メキシコの色」としてしっくりくる。それは街中の古い建物にも極普通に見受けられる色だし、また街を行き交うアステカ(メキシコ)の人々のどこか憂いのある佇まいを背負ったような色彩のように思えるのだ。

またディエゴ・リベラ(1886~1957)、シケイロス(1896~1974)といったこの時代を代表する壁画家たちの多くは革命に賛同する共産党員であったため、この壁画運動は当時の社会主義運動の一翼を担うものとして民衆の啓蒙活動、あるいは歴史教育といった政治的、教育的プロパガンダを含んでいた。壁画という媒体も当時のメキシコ人の識字率が低水準(約20%)であったことから、大衆がビジュアル的に理解できるものとして選ばれたとも言える。もちろん政治体制や教育体制が向上した現在でもそれらの壁画の持つ存在感が色褪せることはない。

<ディエゴ・リベラ壁画館>

<メキシコシティ_ フアン・オゴルマン>

<シケイロス・ポリフォルム>

一方でこうしたメキシコモダニズムに脈々と流れてきた色彩と建物の魅惑の関係性は現在はどういった形で引き継がれているのだろうか?いくつか現代的な建物も見て廻ったのだが、残念ながら僕の目にはその魔術的とも言える魅惑の色彩感覚はすっかり失われてしまったように感じられた。例えば現在開発めまぐるしいポランコ地区には高層ビルとともにスターアーキテクトを擁した最新の建物が並んでいる。特にそのシンボル、メキシコの建築家フェルナンド・ロメロ(OMA出身)によるソウマヤ美術館は異様な存在感を放っている。

ソウマヤ美術館

他にも今をときめくディヴィッド・チッパーフィールドのJUMEX美術館や

アントン・ガルシア・ガブリルのテルセーロ・シアターなど

このソウマヤ美術館は毎年マイクロソフトのビル・ゲイツと世界長者番付を競っているメキシコの通信王ことカルロス・スリムの個人美術館で (「ソウマヤ」は彼の夫人の名)、館内には古今東西の美術品が所狭しと押し込められている。何たって入ってすぐにF1カーが展示され、その隣にはオーギュスト・ロダンの「考える人」、さらにその脇にはディエゴ・リベラのモザイク壁画が展示されている。共産党員のリベラの作品が資本主義の結晶のような空間に置かれるとは思想もへったくりもありゃしない。内部はスロープによって繋がっており、他にも宗教画から印象派、ファッションから彫刻まで。よくもまぁ個人でこれほど集めたものだ。すがすがしいほどの成金ミュージアムだと思った。

ソウマヤ美術館内観

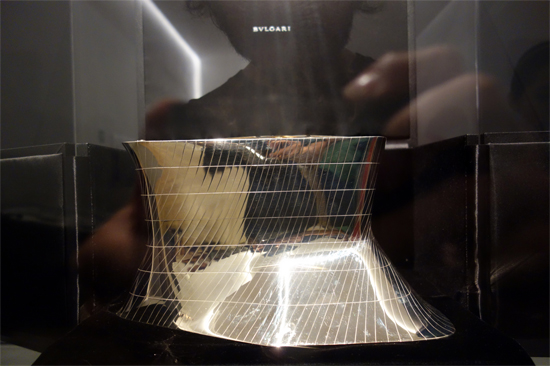

ブルガリの純金模型

建物そのものは六角形のアルミパネルで覆われており、鈍い輝きを放っている。メキシコシティの現代建築のトレンドとして、こうしたメタリックなものが流行しているのだろうか。先ほどのA.G.アブリルのシアターは黒く塗りこめられた鉄板でできているし、アルベルト・カラチのヴァスコンセロス図書館は中に漂うスチールラックが近未来的空間を生み出している。おそらく現代の建築家たちが前述のメキシコの批判的地域主義的なカラフルな建築からの決別を図ろうとしているのは想像に難しくはない。しかし一方でそのメキシコらしい色彩が生み出すアイデンティティを失った建物たちは、世界中で虎視眈々と造られている無彩色のピカピカの世界をまたひとつ生み出そうとしているようでもある。

果たしてメキシコが次に向かうべき建築の在り方はこの方向なのだろうか?そんなもやもやした思いの中街を歩いていると、ひとつの好感の持てる建物に巡り合った。それは美しい構造物を多く残したフェリックス・キャンデラ(1910~1997)のスタジアム「スポーツ・パレス」だった。亀の甲羅のようなその朴訥としたフォルム・佇まいは、張りめぐらされたフレームに支えられた銅版の屋根によるものだ。建てられてから40年と少しが経つが、まさに亀のごとく時を耐えしのぎ、その皮膜の銅はゆるやかに表情を変えてきた。その時間をまとった鈍い色彩のファサードにえも言われぬメキシコ性を感じたのだ。

<スポーツ・パレス(1972)_ フェリックス・キャンデラ>

その建物が政治的あるいは商業的な意図で建てられるかはさして気にする所ではない。建築とは古来からそういうものであろう。しかしメキシコはやはりその色彩と建築という関係において今もなお我々を魅了しているし、これからもそうあってほしい。その色はビビットでもくすんでいても構わない。時間とともにある色彩の姿を目にしたいのだ。その表層は時間とともにやがて本質へと変わっていくはずだから。

フリーダ・カロ・ミュージアムにて