前回までのお話

神々の島々01_チチカカ湖へ

神々の島々02_太陽の島

町中にいくつかある同じようなエージェントの中から適当な所でバスを申し込み、チチカカ湖沿岸ボリビア領コパカバーナの町を出発する。次に目指すのは同じくチチカカ湖沿岸ペルー領プーノ。まずはユングーヨという国境の町へと向かう。

<国境ゲート>

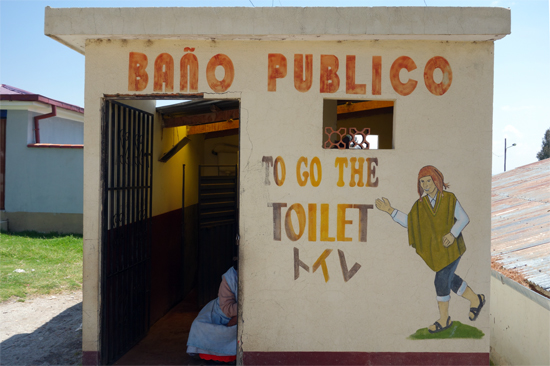

<国境トイレ>

<国境ペルー側>

バスはボリビア側の国境で止まり、乗客一同バスから降ろされる。簡素なイミグレーションで出国スタンプをもらい、その後歩いてペルーへの国境ゲートをくぐり、ペルー側のイミグレーションで再び出国スタンプをもらえば完了だ。ペルーに入ってさほど言葉や顔つきは変わらないが、物価は幾らか上昇し、服装が幾ばくか現代的になり、そして飯が美味くなった(ツーリストの間ではボリビア飯はあまりいただけないと言うのは通説である)。

<チチカカ湖ロードサイド>

<チチカカ湖ロードサイド>

<チチカカ湖ロードサイド>

<チチカカ湖ロードサイド>

<チチカカ湖ロードサイド>

3,4時間ほど湖沿いののどかな農村地帯をひた走りバスはプーノのバスターミナルに到着した。ターミナルの待合所を抜けると早速客引きに遭遇。事前に当てにしていたホステルだったので、多少値引きをしてもらいあっさりとそこに決めた。ここプーノはチチカカ湖ペルー側最大の町であり、ペルー領のいくつかのユニークな島々への拠点となる。もっとも有名なものはウロス島という浮島で、この旅の中で楽しみにしていた場所のひとつだ。宿の主人に島について聞いてみた所、待ってましたと言わんばかりに様々なプランを提示してくる。せっかくなのでいくつかの島を見たいと思っていたし、できるならば島に宿泊してそこでの暮らしも見てみたいと思っていた。最終的にウロス島+アマンタニ島+タキーレ島の3島への訪問。アマンタニ島の民家で宿泊の1泊2日3食+移動+ガイド付きで90ソル(3000円弱)に決めた。結果的にこのツアーへの参加は大変満足のゆくものだった。とりあえずのタスクも終了したのでその後はプーノの町を散策する。プーノの町自体はさして見所があるわけでもなく、島にむけて市場で幾らかのパンとフルーツとビスケットを買い込む。その後は久しぶりに中華料理屋に入り美味いチャーハンを平らげる。高山病に怯える僕はまだこの旅でビールを飲んでいない。

<プーノの町>

<プーノの町>

<プーノの町>

翌朝ピックアップのバンに乗り込みプーノの港へ。船は20人ほどが乗れる小型の高速船で、ツアーの参加者は半分ほどがヨーロッパ系、残りがラテンアメリカからのツーリストだった。ガイドはこのチチカカ湖の島出身のエミリオで、流暢と言うか聞き取りやすい英語を話す。スペイン語も同様に丁寧な口調で話し好感が持てた。もちろん島出身ということだけあって、島々の文化や風習に関する知識にも長けている。このツアーの心象が良いものとして残っているのはこのエミリオのガイドによる所も大きい。

<プーノの港>

<ツアー船内、フォークロア音楽のサービス>

船は定刻どおりに港を出発した。朝から気持ちよく晴れ、薄い空気が澄み渡り、風が心地良い。船は30分くらい進んだ所で徐々に速度を落とし、目的のウロス島のそばにつける。

ウロスの浮島。この島は文字通り湖面に浮かんでいる。島の地面は「トトラ」と呼ばれる葦(ヨシ)系の植物を編み込んで形成されており、同様にして島に建つ家々もこのトトラで作られている。ではこの浮島がいかにして作られて、そこでどういった生活が営まれているのかガイドのエミリオの話を聞いてみよう。

<エミリオによる解説>

一般的に呼ばれている「ウロス島」という呼称はこの辺りにいくつもある浮島群の総称である。これらは主にプーノの港から6kmあたりのエリアに位置し、標高は湖と同じ高さの3,812mとなる。それらの浮島の数は40にもおよび、そのほとんどがペルー側に位置している。この島々の元住民であるウロ族はアメリカ大陸で最古の民族とも言われ、彼らは自分たちを湖の水の主であると自負してきた。彼らが何ゆえ湖上で暮らすようになったのかは明確にはされていないが、他民族に陸地から追いやられてやむを得ず湖上で暮らすようになったとも言われている。その後はこの辺りの陸の主要民族であるアイマラ族との混血が進み、純粋なウロ族は約60年前に途絶えた。それに伴い彼らの母語であるプキナ語を話す者も消滅し、現在の第一言語はアイマラ語となり、それに加えてスペイン語を話すものも多い。

<トトラ>

<群生するトトラ>

彼らの生活は全面的にトトラに依存している。まずは何と言ってもこの島自体がトトラから成っている。このトトラと呼ばれる葦状の植物はチチカカ湖の北部と南部の浅瀬に群生している。エミリオによると島の作り方は次のようである。

<島の土台となるキレ>

まずはキレ”Kile”と呼ばれる土台用の層を作る。これはトトラの根っこと湖の底の土とを混ぜて作ったコルクのようなもので、水よりも比重が軽くなっている。まずはこのキレを沿岸部でこしらえる。最終的に長さ5~6m、幅2~3mの大きさになり、重さは300~500kgになる。このキレの塊を島を作る場所まで船で引っ張っていく。

<土台と湖底とを結ぶ>

敷地に到着するとこのキレにロープとユーカリの木の棒と石をくくり付けイカリのようなものを6~8個設置し、湖底に固定させる。

<土台にさらにトトラを重ねる>

その後はこの土台の上に乾燥させたトトラを交差状に積み重ねてゆき、その厚みが2mを越えれば完成である。この浮島のメンテナンスはごく単純で1ヶ月か2ヶ月おきにトトラをさらに積み重ねてゆくのだ。なので古い島ほどこのトトラの層の厚みが増し、最大で5,6メートルに達するそうだ。それでもトトラは徐々に腐敗し、島の寿命は30~40年であると言われている。僕が実際に訪れた島は築14年もので、島としては青年期といったところか。地面を踏み込むとジワリとトトラの年期の入った鈍い感触が靴のソールを通して伝わってくる。

<トトラ・ハウス>

<トトラ・ハウス>

<トトラ・ハウス>

<トトラ・ハウス>

<トトラ・ハウス_内部>

<トトラ・ハウス_内部>

島内には島の大きさにも依るのだが、概ね3~10世帯が暮らしている。浮島全体では300世帯に及ぶ。彼らの住居ももちろんトトラで作られる。基礎として先ほどのキレのブロックを置き、その上に家をこしらえる。見たところ柱や梁といった構造材はユーカリの木で簡素に組み立てられており、基本的にワンルームの小屋である。これらの家の工期は8ヶ月から1年と言われ(意外とかかる)、寿命は約5年だそうだ。

<島の土台を切る>

またこのウロスの浮島ならではのユニークな文化も教えてくれた。例えば島にある怠け者がいたとする。彼は働かないし、島の共同体の行事に対しても非協力的である。そうすると業を煮やした他の住民が島の土台そのものをノコギリのような道具で切断してその怠け者の家を分断する。文字通り島流しにするそうだ。

<食料としてのトトラ>

<トトラの試食>

<トトラの試食>

特筆すべきはこのトトラは島民の主食にもなっているということだ。このトトラは全体として長い長ネギのような形状をしており、その外皮をむくと繊維質の白い実が現れる。試食用のトトラが回ってきたのでひとかけら口にしてみる。味はほぼ味がしないセロリといった感じだ。思ったほど硬くはない。ちなみにこの湖の細菌に慣れていない観光客がこのトトラを食べ過ぎると病院送りになるそうだ。他にもこのトトラは歯磨きや湿布と言った医療用、乾燥させて薪のようにして燃料として用いたり、あるいはその花を淹れて茶にすることもできる。

<野鳥>

<チチカカの小魚01>

<チチカカの小魚02>

<湖での漁の風景>

しかし何もストイックにこのトトラだけを食しているわけではなく、湖のマスや小魚を採ったり、野鳥を狩ったり、また陸でトトラとジャガイモやキヌアといった穀物と物々交換して暮らしている。大きい島だとブタやクイ(伝統的な食用ネズミ)を家畜として飼っている。

<島の子供>

島へと向かう船の中でエミリオがこんな事を言っていた。「子供にアメやチョコレートをねだられても与えないでやってくれ。彼らが虫歯になっても治療する術がない。与えるならフルーツにして欲しい」と。

<トトラのボート>

<トトラのボート>

<島の手工芸品>

<島の手工芸品>

<島の広場>

島の産業は上述の漁業や狩猟に加えて近年では観光が大きな収入源となっている。例えばトトラを用いた手工芸品、トトラ製のイカダクルーズ、島での料理・宿泊などが挙げられる。島の中央はちょっとした広場になっていて土産物を販売するスペースになっている。伝統的な柄の織物やトトラを編みこんだ置物などが主である。近年ツーリストの間ではこうした商業的な側面が鼻につくのか、あまりこの島の評判は芳しいものではない。実際訪れたこの島もどこか住民の生活感が薄く、本当は観光用にあつらえられた虚構の島なのかもしれない。聞いた話では現実には住民は他の島に住んでいてツーリストの襲来とともに島にご出勤なんていう話もあるらしい。それでも僕はマヌケなツーリストとしてでも積極的にシャッターを切る。

<島のソーラーパネル>

<島の裏側>

島のインフラについて。島には基本的に電気もガスも水道も通っていない。しかし現在では島にちらほらとソーラーパネルを見つけることができる。これは数年前にフジモリ元大統領がこの島を訪れて、その後政府から贈呈されたものらしい。だからこの島々のフジモリ人気はリマなどの都市部に比べるとずいぶん高いそうだ。排泄物やゴミは毎日集められ、近隣の小さなゴミ用の島に捨てられる。そのゴミの島は大抵彼らが住んでいる島の近くに設けられ、衛生管理のためにそれらは石灰で埋められる。基本的に島内に病院と呼べるほどの施設は存在しない。近代的な医療を受けようとするとやはりプーノの町まで赴かねばならない。ただし公共福祉として島の人々は定期健診を受けることになっている。また死者を埋没する墓地は陸地にあるそうだ。

つらつらと書いてきたが実質この浮島に滞在したのはわずか1,2時間足らずだ。そうした短い時間ではガイドに島の伝統や習慣を教えてもらうことはできても、それが現実の生活としてどう成立しているかを体験するのは難しい。やはりもう少し深いところまで理解しようとすると1泊はした方が良いだろう。それでもこの島の持つ特殊性―大地、家、食料、燃料―それら全てがトトラから生まれ、そしてまた湖へと還ってゆく。その純粋な建築の成り立ち、あるいは人間の営みにある種の憧れを抱くのもまた事実だ。そうした前近代的な特異な風習がこの現代でも未だ成立しうるという事を知る上でも、この島訪れる価値はきっとあるはずだ。