芹沢高志(せりざわ たかし)

1951年東京生まれ。神戸大学理学部数学科、横浜国立大学工学部建築学科を卒業後,(株)リジオナル・プランニング・チームで生態学的土地利用計画の研究に従事。_その後、東京・四谷の禅寺、東長寺の新伽藍建設計画に参加したことをきっかけに、89年にP3 art and environmentを開設。99年までは東長寺境内地下の講堂をベースに、その後は場所を特定せずに、さまざまなアート、環境関係プロジェクトを展開する。帯広競馬場で開かれたとかち国際現代アート展『デメーテル』の総合ディレクター(2002年)、アサヒ・アート・フェスティバル事務局長(2002年~)、横浜トリエンナーレ2005キュレーター、別府現代芸術フェスティバル『混浴温泉世界』(2009年、2012年)総合ディレクターなどを務める。2016年さいたま市で開催予定の「さいたまトリエンナーレ」ディレクターに就任。

—芹沢さんの学生時代のことをお聞かせいただけますか?

私は1951年生まれなので自分の10代はちょうど60年代にあたります。当時は日本国内だけでなく世界が揺れていた時代でもありました。世界規模で環境問題が徐々に認識されていき、政治的なことへの反発などが日本でも起こり始めていました。いろいろな大学で左翼的な運動が活発になり、そういう学生運動は世界的にも起こっており、政治、芸術のみならず、親世代のつくったさまざまな制度に対して意義申し立てをしていた時代です。街にでれば、当時は新宿でも三丁目の伊勢丹のあたりまでがいわゆるエスタブリッシュメントの新宿の街区で、そこから先にいくと、アウトローな雰囲気になってきて、花園神社とかそのあたりでは唐十郎などの新しい演劇運動があったり、サイケデリックなポスターばかり売っている店があったりしましたね。拠点になる名曲喫茶がいくつかあったけど、そこはボックスシートになっていて、それぞれのブースには様々な種類の人が集まってきてました。隣のブースの話に聞き耳を立てていたら声をかけられたりと、そういう風にして社会から少しはみ出した動きに半強制的にふれてゆくことが多くあったのです。また忘れてはいけないのが意識のグローバル化です。ビートルズなどのように世界的に一つのものを文化的に共有し、瞬時に世界がつながってゆく感覚がありました。

東京では東大の入試がなくなるなど不安定な雰囲気だったのです。友人も九州、京都の大学を受けていました。そこで自分も神戸の大学を受験することにしました。

—元々数学科にいらっしゃいましたがどういった経緯で建築学科に進まれたのですか?

1969年に代々木体育館で開かれた「クロストーク・インターメディア」というアートイベントのカタログで、バックミンスター・フラーを初めて知りました。彼のテキストには自分の知っている物理などの用語が散らばっていました。理科系は美術や音楽や映画などの文化的な領域とかかわることがないと思っていた私は、強く興味を惹かれました。大学に通っていたときにバックミンスター・フラーの『宇宙船地球号』を読んで、そこにはたしかに、地球規模の環境問題から始まって、グローバルな意識を持って考えていかなくてはいけないという事が書かれていて、非常に共感するところがあったのです。そして1970年代に入ってオイルショックがあった。60年代前半にレイチェル・カーソンが「沈黙の春」を書いて、第二次大戦中に開発された化学物質が戦後に民間転用され、深刻な環境汚染が広がっていくのではないかと警鐘を鳴らしていました。地球規模で物事を考えていかなくてはいけないという気運の高まりを時代として感じていました。それですこし迷ったのだけど、学部の卒業後にそのまま数学の道に進みませんでした。建築に進めば数学というバックグラウンドを生かしながら興味があった芸術の領域にも触れられ、さらには地球規模でおこる環境問題に関しても具体的な関与ができるのではないかと思ったのです。すると偶然進路を相談していた恩師が知り合いの建築家を紹介してくれましたが、それが吉阪隆正だったのです。会いに行った時は2時間くらい話してくれましたがほとんど建築の話はしませんでした。(笑)そして帰り際に進路について相談すると大学院に来るように勧められたのです。ただ、いきなり大学院は知識不足だと思ったし、学費のこともあったので、学士編入で国立の横浜国大に進学しました。

—横国ではどんな活動をされていましたか?

その頃キャンパスは弘明寺にありました。ちょうど今のキャンパスを建設している頃で、私は弘明寺キャンパスの最後の学生でした。大学は自分と同世代の大学院生が仕切っていたので、学士編入で進学した私は少しやりづらかった。(笑)そんな時に吉阪さんから連絡があって、インドのチャンディガールにいくから着いて来いと言われました。それで、早稲田の人達と一緒に行ったんですが、彼らはコルビュジェのデザインを細部まで覚えているのですが、話している中で、自分はそんなにディテールに興味がないことに気づきました。逆にチャンディガール以外の自然発生的な都市構造のほうを良く覚えていて、自分が見ているスケールが、個体の建築よりもっと大きなところにある、とその時分かったんです。都市計画や環境計画のような、個別の建築よりもう少し広い分野もいいなと思ったきっかけでした。

そんなときに、たまたま磯辺行久という人に出会った。このまま建築をやっていくべきか迷っていたところに、アーティストである磯辺さんの建築学科を対象にした講演会が開かれた。現代美術の話をするのかと思っていたのですが、ノッケから「建築家なんて彫刻ばかりつくっている」みたいな建築家批判が始まりました。とにかく建築家を前にして、「ちゃんと土地を見てから建てなきゃダメだよ。」とか、「例えば、氾濫源が確保されていれば、そこは10年に一度水浸しになっていつもは扱いにくい湿原だけど、そこが肥沃な土地も作るし水を浄化する機能ももっている。それなのに経済的な価値がないからと言って埋め立てて、住宅地に転用しちゃうような、いつかはつけが回ってくることをするのはどうなのか。」と。とにかく、環境を自分たちの都合で一方的に壊してきた20世紀型のやり方に対して、今分かっているエコロジカルな知見を、分かる範囲で統合的にとりまとめ、最適な土地利用計画を導き出そうとする考えでした。

自分としてはものすごく納得できました。だから、質疑応答では懐疑的な意見ばかりでしたが、最後に手をあげて、磯辺さんの言うことには全部賛成だ、建築やる人間の基礎にするべきだって発言しました。そうしたら、退出するとき磯辺さんに声をかけられて、オフィスに遊びにこないかと言われました。行ってみると、たまたま彼は工学院で講師をやっていたから、工学院を出たての、自分と同年齢の連中が働いていた。なにかほっとしたし、自分がやってきた数学が彼らの役に立つ場面もありました。それ以来、そこに入り浸るようになりました。RPT(http://www.rpt.co.jp/rpt-04.html)という会社です。編入で神戸の単位も認められたから時間はあったんですが、もうこのままここで働こうかなと思って磯辺さんに言ったら、せっかく入ったんだから卒業しろって言われました。ちょうど神奈川県の仕事をしていたから、磯辺さんからするとうまく使えたんでしょうね。(笑)あるときは横国の学生として資料みせてもらいに行き、プレゼンテーションがあると連れて行かれて、所員としてプレゼンやらされるとか、そんな具合でした。

卒論では当時片山忠久先生がいらっしゃって、室内環境だけではなくもう少し地域的な環境という視点も必要だろうということを認めてくれて、ほぼ勝手にやらせていただきました。RPTでやったことをまとめさせてもらったのです。横国の別の教授からそんな広域なことをやって役に立つのかと言われたけど、先生ちゃんと読んでくれなきゃだめですよと言ったら、それでokでした。生意気でしたね。(笑)

—当時からしたら、エコロジカル・プランニングというのは相当衝撃的だったのではないですか?実際にはどのように計画したのでしょうか。

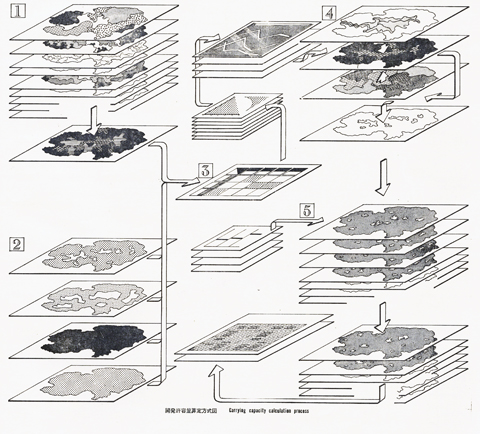

磯辺さんのところに行けば完成したエコロジカル・プランニングというものを教えてもらえると思っていたのですが、まだまさに建設途上というところで、評価のシステムをどうやってつくるかとか、ほとんどゼロから試行錯誤を通してつくっていく段階で、それがたまらなくおもしろかったです。例えば地滑りの起こりやすさを考えるとする。地形図、地質図、植生図といったものを元データにして、それらを地滑りの起こりやすさという観点から読み替えていく。絶対値ではなく、相対的に、傾斜をたとえば5ランクに、地質も5ランクに、といった具合に、それぞれを地滑りの起こりやすさという観点からランクづけていく。こうして読み替えた各因子の地図をオーバーレイし、これを重みも考慮して作成した重ね合わせの基準に従って、再び読み替える。つまりある地点の傾斜から見た地滑りの起こりやすさがランク2、地質から見た地滑りの起こりやすさがランク3であったなら、それが重なったこの地点の地滑りの起こりやすさは3とか、重ね合わせの約束事を決めるわけです。数学的にいえば係数のついた一次方程式ですね。すごく単純なやり方ですが、地域全体の特性を即地的に概観できる。この場所は、そっちの場所より地滑りの危険がある、ここで土地利用するならそれなりの対策が必要だとか、そういう土地利用スペックが書き出せるようになる。

そして今度は土地利用の方を考え、たとえば真水を多量に使うとか汚水を排出するとか、いろいろ特性はありますよね。それら特性と、地図を読み替えて判断した土地側の特性をマトリックスとして組み合わせ、最後に総合的な土地利用適性を見いだしていくのです。まあ、そういう評価システムの全体を設計していったわけです。

ちょうど環境アセスメントが日本に導入される頃でした。しかし日本ではインパクトアセスメント、つまり環境影響評価のことばかりが議論されていた。本来、環境アセスメントは意思決定のシステムなんです。環境影響評価はその一部に過ぎない。もともとはアメリカで、新しいテクノロジーが社会に出ていったときに、事前に影響とか効果を評価しようっていうテクノロジー・アセスメントという考えが出てきました。でもテクノロジーだけ考えていてもその影響は分からないから、もっと広げて環境に対する影響を事前評価しなければ、という考えに変わっていった。

例えば煙の拡散をシュミレーションする、といった環境影響評価の手法は重要です。しかしこれは複数の代替案を検討するためのテクニックであって、環境アセスメントの本質ではない。例えばうちの地域の課題は経済だから、A案でいくと多少環境は汚れてしまうけど、いまはとりあえずは経済重視でいくと民意が判断すれば、環境影響評価の結果を覆してもそれが地域の意思になります。つまり、意思決定のプロセスをオープンにしていくことが環境アセスメントのポイントです。日本はそういうことをオープンにするのを嫌うので、環境影響評価手法の技術論ばかりが取りざたされるようになってしまった。開発するのが前提で、最初から影響が少ないということを導きだすための免罪符に使われる怖れもあった。だからわれわれは、日本では無視された意思決定プロセスの方を、土地利用適性という考えのなかで、土地利用計画の問題として世に問うことにしたのです。

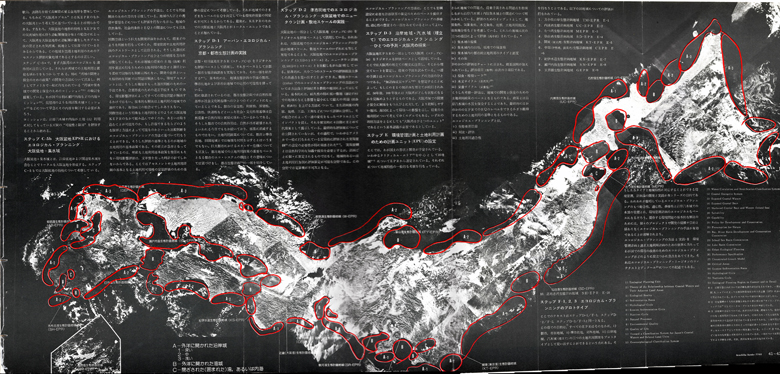

またそのなかで、エコユニットという考えにも至りました。計画のためのランドユニットです。つまりどこで考えるのか、そのベースの広がり自体を考え直さねばならない。どこに注目するかでエコユニットの広がりは当然変わりますが、これが行政境界とほとんど一致していないことが大きな問題だと思っています。

EPSON MFP image

『建築文化1975年6月号』(彰国社)開発許容量算定方式図

Copyright 1975 磯辺行久, ハーヴィ A.シャピロ, リジオナル・プランニング・チーム(RPT)

EPSON MFP image

『建築文化1977年5月号』(彰国社)エコロジカル・プランニング・ユニット

Copyright 1977 磯辺行久, ハーヴィ A.シャピロ, リジオナル・プランニング・チーム(RPT)

–その後、RPTからの独立後どうされたのですか?

うん、土地の解析ばかりやっていたのだけど、肝心の人間の土地利用そのものについて、自分はどれだけ理解しているのだろうと思いはじめ、すこし時間を置こうと思ったのです。とくに土地の特性の方から新しい土地利用や技術を引っ張っていけないかと考え、自然エネルギーの利用やパッシブデザインハウスとかの本を自分の勉強もかねて翻訳して出したりしました。そうしているうちに東長寺という四谷にある禅寺が開創400年記念で新伽藍を建てることになり、RPTの同僚だった昔の仲間が住職と知り合いだったこともあって関わることになった。当時、その住職は都市内寺院のあり方について真摯に考えていました。ぼくが呼ばれた理由は新伽藍のデザインに関われというのもあるけど、つくった後どうするのか計画を立てろということが中心だった。そこで、お寺が亡くなった方ばかりを見ているから、この今を生きる同時代の活動にも目を向けるべきではないかと提案しました。ニューヨークのある教会が使ってない倉庫を開放したら、それがポストモダンダンスのムーブメントにつながっていた事があって、禅寺でもそういう貢献ができるんじゃないか、と。それで作ろうってことになったのだけど、誰が運営するんだってことになった。で、みんながこっちを見てくるわけ。(笑)いろいろ考えて引き受けることにしたけど、すごく甘く考えていて、自分の時間の半分くらいをここのディレクションとかに費やせばできるのかなって思ってました。しかし週3日なんてとんでもない。べったりと取り組むことになったのです。それでP3というチームを作って色々な企画をやり始めたのです。

計画に従事しているころ、ぼくには「計画」という概念自体に違和感が深まっていました。目標、つまり未来の一点にあまりにも強く拘束されて、現在が身動き取れなくなる。目標に向かって直線的に駆け抜けようとするから、刻々と状況が変わっても、そういう変化に目を向けない。環境に耳を傾けない。あげくに、そういう変化が起こらないように、事前に環境を単調なものに変えてしまおうとさえしはじめる。

時々、<鏡の国のアリス>の話を使ってみんなに伝えるのだけど、あの国のクリケーではボールがハリネズミでバットがフラミンゴ、ゲートをトランプの兵隊がやってて、みんな生き物で気まぐれで動いたり、歩いていっちゃったりするから、ゲームが成り立たないわけ。でも生き物の世界って結局そういうことだとぼくは思う。そこで我々は何をするかというとフラミンゴやハリネズミをぐるぐる巻きにして動かない道具にしてゲームを始めようとする。しかし縛るって行為にはエネルギーがいる。外部からエネルギーを投入して、動いたり不安定だったりするものを動かないようにする。石油燃やしたり石炭燃やしたりウランを燃やしたりして外部からエネルギー持ってきてがんじがらめに押さえ込み、動かないものにしようとする。動かない、変化しないということは予測もしやすいということ。我々はそうやって、なにも変わったことが起こらない環境を必死につくりはじめたと思うんですよね。

計画の現場にいると、こういう柔軟性のなさを強く感じてました。状況に合わせて目標自体も変化させるような、柔軟な計画手法というものが見当たらなかった。

だからかもしれませんが、アーティストという人種と初めて会って、感銘を受けました。デザイナーと逆だなって思ったんだよね。問題解決型と問題発見型って2つベクトルがあるとすると、良く言えばアーティストは問題発見能力がある。デザインという領域には問題を抱えニーズのあるクライアントがいる。そのクライアントの問題にデザイナーは答えるわけです。でもアーティストは言い方を変えれば自分がクライアントと言ってもいいけど、人に頼まれもしないのに、自分から勝手にやり出すわけ。(笑)この違いが、自分が持っていた計画に対する違和感とものすごくフィットして、だんだんアートから足を洗うことができなくなり、現在に至っている訳です。

ただ最近はアートプロジェクトという考えも普及してきた。プロジェクトとは計画。デザインと同じです。アートとベクトルが逆だ。だから下手すると、両者の良さを相殺しかねない。しかし逆に言えば、作りながら壊していく脱構築も可能です。目標を状況に合わせて微修正しながら、ちょっとやってみて、まずそうならすぐ変えるというような、柔軟な計画手法も考えられる。

—初期のプランニングに従事していた頃と今とでは、断絶はないのでしょうか?

アート関係者によく言うのだけれど、自分にとってはエコロジカルプランニングや未来を考えることが、今も出発点なのです。姿勢を変えて、見えない関係性というか、いつもは忘れていたり見ていないものを、目の前に浮かび上がらせる。思いもつかなかったいくつかの事柄をつないでみせる。アートにはそんな力があります。でもそれはエコロジカルプランニングや未来を考えていたときと同じことで、アートと同じく想像の力で、見えないものを見ようとするわけです。

ダライラマの話を思い出します。たまたまテレビでダライラマのドキュメンタリーをやっていて、農民が村の御神木が枯れそうだから蘇らせてほしいと彼のところにやってきます。彼はそこに出向くのですが、たしかに御神木は枯れている。ダライラマはどうしたか?周りを見回し、木の周辺で落ちた実から若木が生えているのを見つけ、チベット仏教の仏具を取り出すと、お経を唱え始め、その若木の一本を指して、今、御神木をこの木に移した、と宣言する。ダライラマのすごいところはみんながひとつの想いを共有するなか、御神木の移行に宗教的なお墨付きを与えて、実際に「再生」を成し遂げたことですよ。

つまりアートも物理的には何も変えてないのだけど、ある様式とか儀式を持ち込んで、かまどの灰でもいい、ちちんぷいぷいの呪文でもいい、そういう行為を通して、違う世界を生み出す。物理世界を変えるのではなく、ものの見方を変えることで、新しい世界を生み出す。ちょうどそれはダライラマの御神木と同じで、物理的に何かを変更させたわけじゃないし、枯れた木そのものを蘇らせたわけでもない。それなのに文脈を入れ替えることでみんなが納得する次の状況や未来を生み出す。それがアートの力だと思います。

ほぼ3年おきに、帯広、横浜、別府や、2016年のさいたま市のトリエンナーレのディレクターにも就任しましたが、場所とアートの関係こそ、今後も取り組んでいきたい主要な仕事といえるでしょう。その意味では、今もエコロジカルプランニングの見方が変わらず基盤にあると思っています。

—エコロジカルプランニングは客観的に分析していく方法ですが最終的な判断ではどのようなところに感性が含まれるとお考えですか?

最近別府のフェスティバルの実行委員会からコンセプトブックを書いてくれと言われたのですが、行政に提出するような文章を書いたところで別府という土地に関してはなんにも伝わらないだろうと思いました。つまり別府っていう街自体のいかがわしさとか、曖昧さとかを伝えるのがコンセプトブックだろうと考えた。だからシチュエーションとしては実際に自分が別府で体験したことを織り交ぜながら、2回目の混浴温泉世界をどうしようかと迷っているディレクターの話を小説仕立てで書きました。何が主観で何が客観か、なにがフィクションで何がノンフィクションかっていうこと自体が曖昧になってく街、それこそが別府だなと感じたからです。これが予想外に面白かった。そして、自分がやっていることをあらためて見直す機会にもなりました。つまり、たしかにソフトな地域計画をしている想いはあるのですが、やはりそれは乾いた計画そのものではない。これをなんと呼んで良いのかもわかりませんが。

『別府』

—さいたまトリエンナーレ(2016年)のディレクターに就任されましたがどのようなトリエンナーレにされるのですか

まだオーソライズされていませんから、私見にすぎませんが、さいたまトリエンナーレでは、今までのアートトリエンナーレとはかなり違う枠組みを考えようとしています。

地域とアートの現場では、こういう動きがますます盛んになる一方で、アートが地域活性化の道具にさせられているという批判も出てきています。確かにそういう側面も強くなっているとは思う。さっきも言ったように、そもそもアーティストは問題提起型で、問題解決型ではない。シャッター商店街をどうにかしてくれと、問題解決を頼まれても無力です。プロジェクト的なベクトルとアート的なベクトルをうまく組み合わせることのできる調整者がいればいいんだけど、そうでないと、地域側はあいつらは結局、好き勝手にやりっぱなしにして去っていくといい、アーティストは自分たちが地域に利用されたといい、相互不信が高まっていく場合もある。これはあまりにももったいない。

で、さいたまのトリエンナーレでは、ぼくみたいなアートのメインストリームにはいない人間がディレクターになったんだから、アートトリエンナーレにしなくたって良いじゃないかと割り切りはじめています。ようするに、街づくりトリエンナーレっていうとちょっと言い過ぎだけど、ソフトアーバニズムというか、柔らかな都市計画としてのトリエンナーレを考えます。市民とアーティストが協働して自分たちの未来を探していくというテーマ。芸術の内部に閉じたテーマを設定するつもりはありません。アーティストが自分の表現を一方的に発表するというのではなく、市民たちの未来発見に手を貸すというか、アーティストがもっている問題を見つけ出す能力、そして想像力をフルに使ってもらい、問題提起型のプロジェクトを集積したいのです。

—最後に学生に向けて一言お願いします。

自分のことを振り返っていつもそう思うのだけど、結局人生は不思議に満ちているということです。計画が立たない。特に建築の学生には言っておきたいのだけれども、建築の勉強をすることはとても重要で良いと思います。だけれど、別に建築の勉強をしたからって建築の仕事に従事したり建築家になったりしなくたって、そんなことは全然どうでも良いと思う。建築家の能力ってバラバラなものをある一つの形に作り上げていくことなので、それはその部材がたまたま木とかコンクリートとか、そういうものじゃなくて、もしかすると抽象的な概念かもしれないし、ある街のいろいろな営みかもしれない。でもそうやって何かの意味を見いだしてオーガナイズしていく、そんな基礎訓練をしているわけです。

だから変に今の段階なんかで人生を設計してしまわない方が良い。ぼくは今こういう風にアートの仕事をやっているけれど、本当にこれは冗談でなく、東長寺でP3やると決めたときにも思ったんだけど、まさに人生には事故がある。自分が考えてもいない状況というのがいくつも起こってきます。これは言い切りますが、きみたちの今後の人生でも、絶対にそういうことが起こる。だからさっきの計画の話でも同じだが、あんまり自分のことを決めすぎていると、天使が別の可能性をささやいてくれているのに、それに気がつきもしないことがある。

自分が計画したり意図したりしていなかったことでも、偶然の出会いに自分をかける勇気みたいなものを、いつも担保しておいた方がいいと思います。そういうことを含めて事故みたいなものです。これからも多々事故に遭うでしょう。それを予定が狂ってしまったと絶望的に考えるか、あるいはもしかすると今まで見えなかった新しい風景が現れるかもしれないと思うか。事故に遭遇したときの一瞬の判断が、その後の風景を大きく変えてしまう。その判断を的確にするためには、いろんな興味を持っていたり、経験を蓄積していたりすることが重要と思います。つまり自分のなかに、多様なチャンネルを持ち続けておくことです。

事故はいつも急に起こるから、気を抜いていると取り逃す。事故に遭わなければ、最初に思い描いていた通りの人生を歩んだと考えて喜ぶ人もいるかもしれないけれど、それは設計した通りの人生だから、ぼくからすると何が面白いのかなって思います。自分でも予期せぬことに自分が遭遇してきて、もちろん悲劇とか嫌なこととかできれば回避すべきことも多々ありますけど、でもそれに対しても毅然として向かい合って生きていく人生もあるわけです。新たにでてくる事故的な要素を自分の中に取り込んで可能性を広げていくことは、たしかに勉強して学べることじゃないけれど、ぼくは重要なことだと思う。だから事故を恐れるなと言っておきたいのです。

P3 art and environmentのオフィス

—ありがとうございました。

インタビュー構成:浅井太一(M2)、的場愛美(M2)、曲萌夏(M1)

インタビュー写真:曲萌夏(M1)