先日約10年ぶりにニューヨークを訪れた。5月のニューヨークはいよいよ夏に飛び込んでいくぞという機運が高まり、街も緑もにわかにざわめきだし、通りを歩く人々も嬉々とした表情を浮かべていた。そしてちょうどこの時期にMOMA(ニューヨーク近代美術館)で大規模なラテンアメリカの建築展が開催されているのを聞いていたので、街の陽気につられて足を運んだ。休日のフィフス・アベニューは多くの人でごった返していたが、吹き抜ける風は心地よかった。

ちょうどこの時期はビヨークとオノ・ヨーコというパンチのある女性の企画展も催されていたが、まずは8階の特別展示のフロアへと向かうエレベーターに乗り込んだ。

まず今回の展覧会についてMOMAはこう表明している。

“我々は今からちょうど60年前(1955年)に「1945年以降のラテンアメリカ建築展」を開催した。その展示はラテンアメリカに対する当時のMOMAの興味の一環であった。そして今回はその後の25年について振り返って評価し、ラテンアメリカの建築的・政治的な側面に対する新たな見解を示すための展示であり、出版物である。”

<展覧会のカタログ>*1

なので今回も南米大陸の南端からメキシコに至るまでの多種多様な土地と地域の1955-1980年に建てられた一連の建築をカヴァーしている。おそらくラテンアメリカモダニズム最盛期とも言えるこのエポックは、国によってはそれひとつで大きな展覧会を開けそうな歴史を有しているが、それがラテンアメリカ全域となるとその分量もひとしおだ。厚さ4cmに及ぶそのカタログが歴史の厚みを物語っている。なので展覧会ではその全ての事例について紹介されているわけではないし、当然僕もそれら全てについて語るつもりも毛頭ない。ここでは個人的に心ときめいたプロジェクトやドローイング、そして展覧会全体の雰囲気について触れていくことにする。

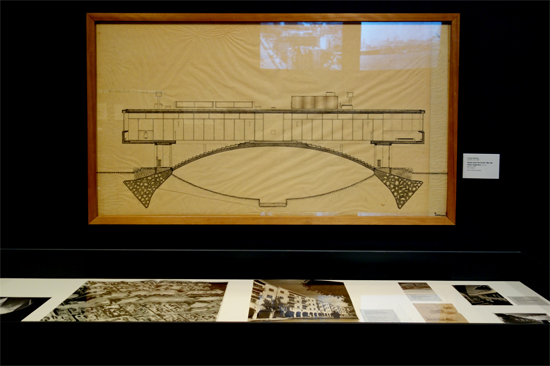

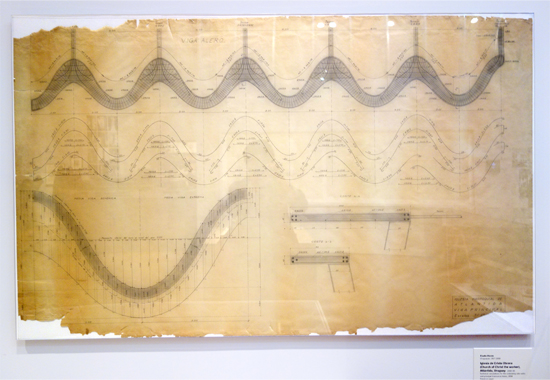

会場に入ってまず目に入るのがアマンシオ・ウィリアムス(1913-1989)の「小川に架かる家(ブリッジハウス)」のドローイングだ。おそらく日本ではそれほど知られていないこのアルゼンチンの建築家について少し触れてみたい。彼のことを知ったのはブエノスアイレス近郊のラ・プラタにあるル・コルビジェ南米唯一の作品「クルチェット邸」を訪れたときのことであった。そこにディスプレイ的に置かれていたとある雑誌の表紙が上記のブリッジハウスだったのだ。そのときなユニークな住宅だなと気にはなったものの、一体それが誰の手によるものなのかは知る由もなかった。

<小川に架かる家(ブリッジハウス) 1945 アマンシオ・ウィリアムス>

その後このクルチェット邸について少し調べていると、それをこのアマンシオ・ウィリアムス(以下ウィリアムス)という建築家が現場で指揮したということが分かってきた。そして同じく、その彼が先のブリッジハウスの設計者であるということにも辿り着いたのだ。

ウィリアムスはブエノスアイレスの大学で建築学を修め、学生時代から精力的に作品を残していた。そして人間主義を掲げた建築や都市計画を研究・実践し、アルゼンチンにおけるモダニストとして知られるようになっていった。1945年に彼の代表作ともいえるブリッジハウスを完成させたあとに欧米への外遊を果たす。この時に彼はコルビジェのアトリエを訪れ、互いに友好を深め、その後長きに渡り連絡を取り合う仲となった。この頃からウィリアムスの構想がラテンアメリカからやってきた(世界大戦によって)破壊されたヨーロッパに開かれた人間社会への扉だと紹介されるようになる。そしてアルゼンチン帰国後、クルチェット邸(1951)のローカルアーキテクトとして手腕を揮うこととなった。その後も実作は決して多いとは言えないだろうが人間主義を掲げた建築・都市計画を多く発表し、それに伴う美しいドローイングやコラージュを残した。今回の展覧会でも彼の実現作よりもそうしたドローイングなどに焦点が当てられていることからも、そうしたものへの評価の高さをうかがうことができる。

“La Ciudad Que Nececita La Humanidad = ヒューマニティを宿す都市へ”

それで彼の唱える人間主義的建築・都市について、展覧会でも紹介されているこのプロジェクトの中で彼はこう述べている。

“都市は健全な身体や精神のために必要な光・空気・太陽、そして空間や時間の悦びを取り戻すべきである。そのために取り入れる/乗り越えるべき都市の3要素

-大都市に導入すべき十分な自然のキャパシティー

-大規模な人口の価値を生み出す可能性

-人間が実際に都市で暮らすのに抱く退屈さや不快感”

このような線状の都市計画は20世紀末にスペイン人技師ソリア&マタによって考案され、やがてその構想はコルビジェの” The Three Human Establishments “によって発展していった。

このような線状都市についてウィリアムスはこう語る。

“このような都市は多くの旨みを兼ね備えている。それらは地上との高低差はあるものの、居住と職場との距離を縮小し、都市生活と田舎暮らしの摩擦を軽減する。その道中は小麦畑になることだってあるかもしれない。”

「小麦畑」という表現がいかにもラプラタ地域の人間らしい。

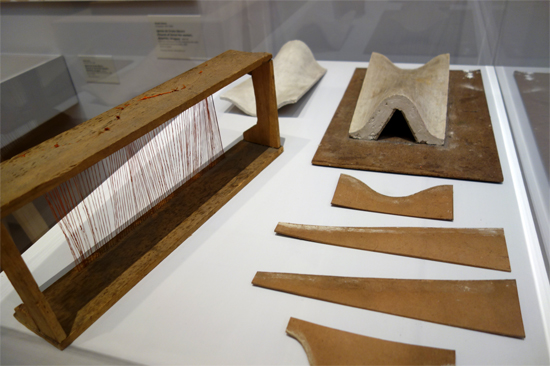

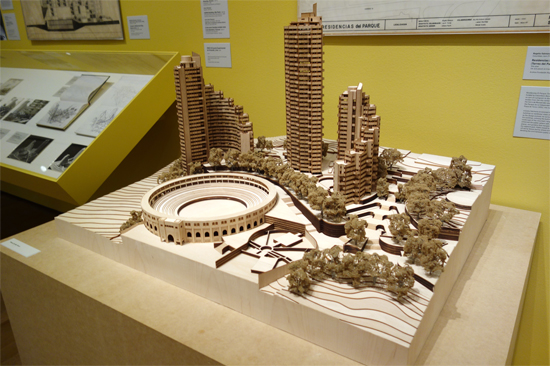

きっと僕は一般的な鑑賞者よりもこの展覧会について楽しめたと思う。それはこの南米生活3年間である程度の地を訪れ、そして建物を見て回ったからだ。そしてその軌跡のうちのいくつかの建物についてのオリジナルの図面やドローイングを目にすると、旅の記憶とともに気分の穏やかな高揚をおぼえた。先のアルゼンチンのブリッジハウスの断面図、数ヶ月前に訪れたメキシコ自治大学の壁画のドローイング、ウルグアイのディエステのアーチの構造スタディモデル、あるいはコロンビアのサルモナのパークタワーの模型など。

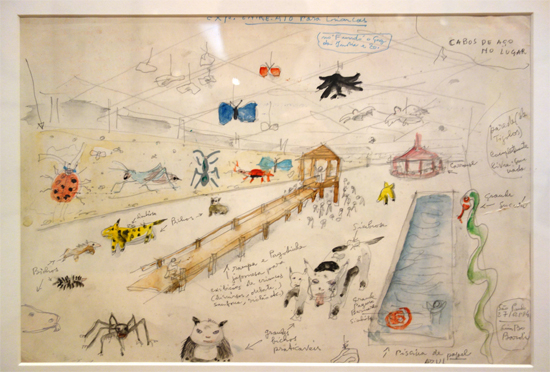

<メキシコ国立自治大学中央図書館等壁画のドローイング 1952 フアン・オゴルマン>

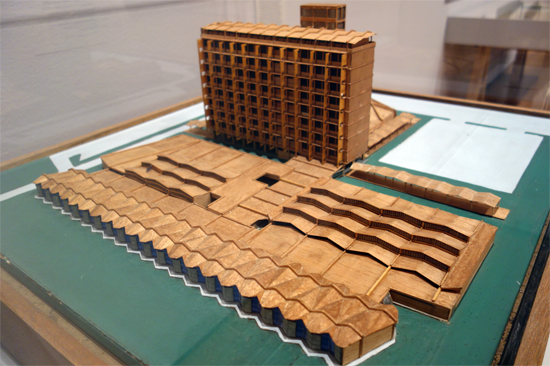

<クリスト・オブレロ教会のための構造スタディモデル 1958 エラディオ・ディエステ>

<ボゴタ・パークタワー 1964 ロヘリオ・サルモナ>

逆に言えばまだ行ったことのない土地についてあれこれ語るのはあまり好きじゃない。だからこの建築展でも中心的存在感を放つ未踏の地ブラジルについてはまだ書くべきではないと思った。それでも強く印象に残ったのが現在のブラジルの首都ブラジリア造営時の写真である。未開のサバンナの荒野に南米随一の大国家の首都を築き上げようというその大胆な構想力、そしてニーマイヤーのブラジル国会議事堂を始めとする一連の建設の風景は、完成後の甘美なダイナミックさとはまた違ったフラジャイルでテンポラリーな美しさを放っていた。

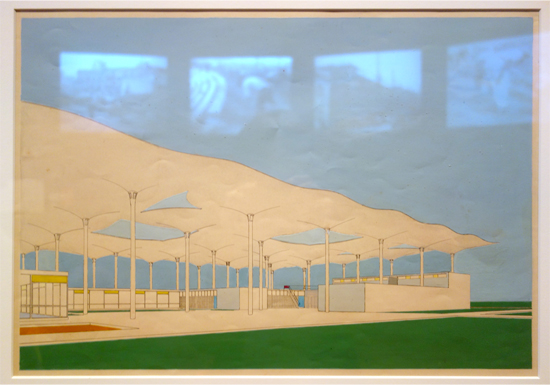

チリも他のラテンアメリカ諸国と同様にコルビジェを始めとする当時ヨーロッパ最先端のアーキテクトの元で修行したインテリモダニストたちが都市についてアレコレ思考を巡らせ、そしていくつかの優れた建築を都市部に残した。しかし展覧会全体、すなわちブラジルやメキシコといった建築大国と比較するとイマイチ存在感を発揮できていないと言えるだろう。その中で現在のチリの建築とランドスケープのムーヴメントを端を発したともいえる”Ciudad Abierta = Open City = 野外都市”のプロジェクトはなかなか興味深いと言えるだろう。

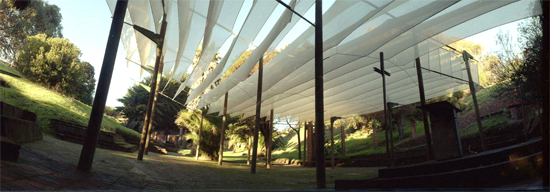

1971年、様々な分野の文化人たち―詩人、哲学者、彫刻家、画家、そして建築家―が港町バルパライソの北に位置するRitoque=リトケの砂浜に集まった。それはCiudad Abierta = 野外都市と呼ばれる実験的コミューンをチリ・カトリック大学バルパライソ校と共同でプロジェクトを立ち上げるための集いであった。この学校は建築を詩の身体的実践として教育してきた。それはバルパライソの海軍学校(1957)やビーニャ・デル・マールの海岸通の一連のプロジェクトによって科学とポエジーの相互作用を図ってきた。

このプロジェクトの中心メンバーであった建築家のアルベルト・クルス(1917-2013)と詩人のゴドフレド・インミ(1917-)はパタゴニアのプンタアレナスからボリビアのサンタクルスへと縦断する旅を敢行した。詩と建築の相互作用を実践する彼らの営みは大学側の研究と合致し、科学的リサーチとポエジーによるクリエーションを現代世界に対するユニークな都市創造の手段だと考え、その思想は現在でも脈々と受け継がれている。

具体的な実践としてはリトケの3kmにのびる砂浜から、それに続く背後の山の中に住宅(らしきもの)、墓地、屋外チャペル、集会場、音楽部屋やワークショップのためのスペース、それから道や広場といったランドスケープ的なもの、さらに給水塔といったインフラ的なものを広大な敷地内(270ha)に散在させた。それらの多くはラフで無垢な素材で作られ、ローカルでチープな技術で建設された。さらに興味深いのは時の経過を静かに受け入れるということだ。いくつかのプロジェクトはフラジャイルな建設により短命であることを余儀なくされ、それらは有限の時間のためのデザインであり、あるいはヴァンダリズム(芸術文化の破壊行為)によるものだ。

<野外都市:レンガのプラザ 1974 チリ・カトリック大学バルパライソ校>

<エランテのアトリエ 1981 チリ・カトリック大学バルパライソ校>

<屋外チャペル 1976 チリ・カトリック大学バルパライソ校>

<コンクリートタワー 2003 チリ・カトリック大学バルパライソ校>

こうしたチリらしいドライさと青々しさを備えた特異なランドスケープに即物的な建築/オブジェを介入させたこの詩的なプロジェクトは、今でも最もチリらしいプロジェクトであるとの呼び声も高く、また現在のチリの建築とランドスケープの交わりの潮流の原点をなすプロジェクトであるとも言えるだろう。

□ブルータリズムについて

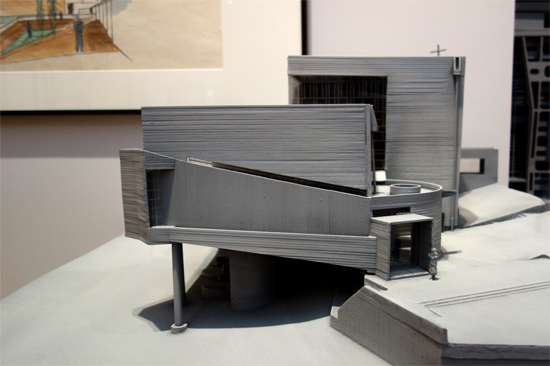

<アルゼンチン国立図書館 1964 クロリンド・テスタ>

この展覧会の見所のひとつが大きな模型の数々だろう。1/50のスケールで統一されたこれらはグレーに塗装され、ご丁寧にコンクリートの目地まで表現されている。例えば日本の模型が白く抽象的なもの、あるいは作りこまれた点景によってカワイイを表現するもののであるとするならば、この妙な素材の表情へのこだわりはある意味でラテンアメリカ的なものと言えるのかもしれない。ちなみにこれらの模型はチリ・カトリック大学の学生たちがこしらえたものだ。

<サンパウロ大学建築学棟 1969 ジョアオ・ヴィラノヴァ・アルティガス>

<サンパウロ大学建築学棟 1969 ジョアオ・ヴィラノヴァ・アルティガス>

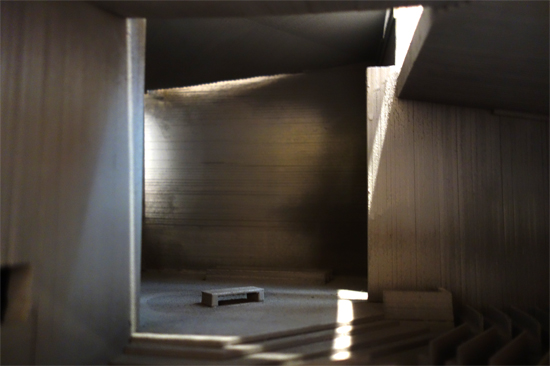

<ベネディクティーノ修道院 チリ・サンチアゴ 1969 マルティン・コレア / ガブリエル・グアルダ>

<ベネディクティーノ修道院 チリ・サンチアゴ 1969 マルティン・コレア / ガブリエル・グアルダ>

コルビジェのマルセイユのユニテダビタシオンに代表されるこのコンクリートの荒々しい表現は世界的な広がり/流行をみせ、日本でも丹下健三の一連のコンクリート作品でその息吹を感じ取ることができる。だがおそらく現在はANDO的、あるいはITO的な滑らかなそれが主体となり、物派の物好きな建築家のものを除いてはあまり目にする機会はないだろう。一方でラテンアメリカでは、おそらくほとんどの国々で未だこの細かな割り木目の仕上げが好まれ用いられている。実際に今事務所で進めている現場でもこの仕上げが施されているものが多い。以前ボスに「なぜみな好んでこの仕上げにするのか?」と尋ねたことがある。そうすると「やっぱり美しいからだろ。そう思うだろ?」とグウの根も出ないような答えが返ってきた。でも確かに、例えばメンデス・ダ・ローシャの作品集などを見ていると近年の平滑に打たれたコンクリートの作品ではかつての荒々しい輝きはすっかり失ってしまっているようにも見える、少なくとも写真の上では。しかし実際の所、現在はチリでもコンパネで平滑に仕上げる方が安くつくらしい。結局その上に細かな割りの木材を貼ってからコンクリートを流すそうなので、完全に装飾的な意図を帯びている。それでもなおその表現が好まれるのは建築家/クライアントともに共通する、そうした仕上げに対する美意識への理解、あるいはもっと深いところ―すなわちラテンの人々にそうした荒々しさを求める本能みたいなものが染み付いているのかもしれない。そんな状況にどっぷりと漬かっている僕も、ゆくゆくは物好きな物派アーキテクトになってしまうのだろうか。

<ベネディクティーノ修道院 チリ・サンチアゴ 1969 マルティン・コレア / ガブリエル・グアルダ>

おそらくこの展覧会の功績はこのラテンアメリカ建築の輝かしき25年を分厚いカタログにまとめあげたところだ。もちろん僕だって知らないプロジェクトがたくさん紹介されていたし、例えばこれまでノーマークだったベネズエラにいくつか面白そうなプロジェクトを見出すことができた。おそらくこのカタログをめくっているとそのダイナミックな造形や街の空気みたいなものを実際に肌で感じてみたくなるはずだ。この1冊は遥か異国の地の建築文化へと一歩踏み出す手引書のような役割も担っているだろう。せっかくの機会なのでニューヨークトランジットのラテンアメリカ行きの旅行も悪くないだろう。

“Latin America in Construction Architecture 1955-1980”

ニューヨーク近代美術館(MOMA)にて、2015年7月19日マデ。

また6月27日から同じくMOMAにてフレデリック・キースラーの「エンドレスハウス」にまつわる展示 “Endless House: Intersections of Art and Architecture” が催される。弊社からもそれにあわせて「直角の詩のための家」と「サーペンタインギャラリー」の大きな模型を出展するので、機会があればご覧いただきたい。

ふたつが重なる6月27日から7月19日の間がこの夏のニューヨーク建築ベストシーズンとなるだろう。。

それでは最後は展覧会の様子をどうぞ。

<カラカス中央大学 ベネズエラ 1944-1970 カルロス・ラウル・ヴィジャヌエヴァ>

<グアジャナのオフィス ベネズエラ 1968 ヘスス・テンレイロ・デグウィッツ>

<ドローイング リナ・ボ・バルディ>

<クリスト・オブレロ教会 1958 エラディオ・ディエステ>

<ロンドン銀行 1966 クロリンド・テスタ>

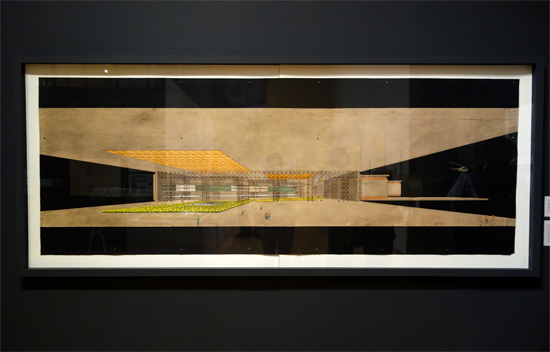

<コリエンテスの病院のドローイング アルゼンチン 1948 アマンシオ・ウィリアムス>

<アンタルティダの都市計画のパースペクティブ 1981 アマンシオ・ウィリアムス>

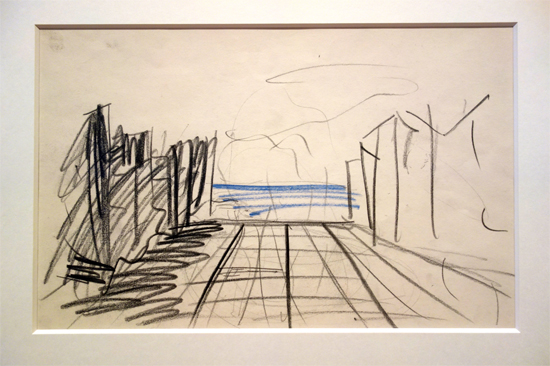

<ソーク研究所の中庭のスケッチ カリフォルニア ルイス・バラガン>

参考文献

*1_ Latin America in Construction Architecture 1955-1980 ; MOMA

*2_ AMANCIO WILLIAMS ; summa+libros

*3_CEPAL 1962-1966 ; CONSTRUCTO

*4_ L’ARCHITECTURE D’AUJOURD’HUI ; Societe Groupe Expansion Magazines

*5_Open City Group ; Valparaiso School