南後由和(なんごよしかず)

明治大学情報コミュニケーション学部専任講師(社会学、都市・建築論)。1979年大阪府生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学。主な著書に『建築の際』(平凡社、2015)、『磯崎新建築論集7 建築のキュレーション』(岩波書店、2013)など。

はじめに

横浜国立大学大学院/建築都市スクール“Y-GSA”では創設した2007年より「横浜建築都市学」という授業が行われている。「建築・都市の未来はどこに向かうべきか」を考えるために、様々な分野の講師を招聘して、建築・都市・社会を相互に関連づけながら議論していくことを目的とする2時間半のオムニバス・レクチャーである。2015年度・後学期の「横浜建築都市学」のテーマは「20世紀の思想から考える、これからの都市・建築」であり、スタジオ・マネージャーの寺田真理子さんによるコーディネートのもと全5回が行われた。今回取り上げた5つの都市論・建築理論は、現代、そして未来の都市・建築を考える上でも重要な視点を投げ掛ける。私たちはそれらを相対化しつつ、私たち自身の建築・都市理論の構築につなげていくことができればと考えた。各回の登壇者はY-GSAの講師、ゲスト講師、モデレーターを務める若手建築家、理論家の3名で構成された。ユニコーンサポートではこの「都市学」のスピンオフ企画として3回分を取り上げる。

最終回である第3回は、社会学者・南後由和さんに、講義の内容を前提にお話を伺った。

南後さんは、「ふるまいの生産—アンリ・ルフェーヴルに召喚されて–」(2015年12月1日/横浜建築都市学)でモデレーターを務めた。ゲストとして塚本由晴さん(アトリエ・ワン、東京工業大学教授)、Y-SGAからは藤原徹平さん(Y-GSA准教授)が登壇した。

講義のはじめに南後さんより、1960~70年代に都市論を展開したフランスの思想家であるアンリ・ルフェーヴルについてイントロダクションがあり、その思想を現代の建築の実践に置き換え、展開していくための問いかけがなされた。

次の塚本さんのレクチャーでは、これまでのアトリエ・ワンの作品や著書を通して、「コモナリティ」という概念を軸に、自身の活動とルフェーヴルの思想がいかに交差してきたのかという紹介がされた。そして後半は藤原さんを交えた3者により、これからの建築や都市をいかに考えていくべきかが議論された。

これを踏まえ後日、明治大学を訪れて南後さんにお話を伺った。

–南後さんの専門は社会学ですが、学生の頃から塚本さんら建築家と議論されたりしています。はじめに南後さんが建築に対して関心を持たれたきっかけを教えていただけますか。

もともと都市には社会学的関心がありましたが、学部生の頃は趣味として建築を見て回るのが好きな程度で、建築を研究対象としてとらえていたわけではありませんでした。従来の社会学では、建築家というのは基本的に権力者側に位置づけられていて、丹下健三にしてもル・コルビュジェにしても「テクノクラート」であるとして批判されてきました。建築家のエリート主義を糾弾する紋切り型の批判もわかるなと思う一方で、建築家の言説や考えていることも興味深いと思っていました。けれども、それらは社会に全く届いていない。そのような建築家と一般の人びとのあいだの「距離」自体が社会学の研究対象として面白いと思いはじめ、メディアにおける建築の表象のされ方、専門誌と一般誌での建築家の取り上げられ方の違いなどについて研究関心を持つようになりました。

これまでの社会学の研究は、コミュニティや組織など人に関する研究に偏り過ぎて、空間に関する研究は手薄です。私自身はそういった既存の社会学のあり方に対して物足りなさを感じていて、「空間の社会学」を展開していくことに関心があります。

–アトリエ・ワンの「メイド・イン・トーキョー」などのように、社会学や現象学的な著書を記す建築家が多くいるように思います。計画者である建築家がそういった関心を持って論を構築する意味は何でしょうか。

例えば、思想家の多木浩二さんの著書に『生きられた家』という現象学や記号論から建物について論じた本があります。タイトルに「生きられた」とあるように、社会学者も建築について考える場合、建築の竣工後の使われ方や経験、あるいは社会の網の目の中に建築がどう埋め込まれていくかということに着目します。一方、一昔前の古いタイプの建築家は、建物の完成がピークで竣工後のことにはそれほど関心を示さなかった。このように従来は、建築家と社会学者の間で竣工前後の役割分担が見られました。

しかし、今は縮退社会で新築の需要が減少し、建築を建てることの説明責任がより求められる時代になりました。そうすると、なぜ新たに建築を設計をしなければならないのかという前提がより問われるようになります。建築家は一定の与件や前提の中で設計をするのに対して、社会学者はその与件や前提自体を疑うことをするわけですが、建築家にとっても与件や前提がより問われる現代において、建築家と社会学者の間の役割分担に見られた境界は融解しはじめたと言えるかもしれません。

そもそも社会学者は、建築家と住民、建築家と行政、建築家とクライアント、建築と地域といった二項対立の関係性自体を、「第三の立場」から見ようとします。建築家のなかには、さまざまなステークホルダーのなかでの自分の置かれている立場、敷地や建築を取りまく地域や都市のスケールの重層性などを「第三の立場」から眺めることができる人がいて、そういう人たちが社会学への関心を示しているのではないかと思います。

また、社会学の態度は基本的に価値中立です。現状への観察や分析も価値中立の立場からなされます。最近はPC(ポリティカル・コレクトネス)のように、公正や中立が求められる傾向にあり、建築家がワークショップを開いて、建築のプロセスに住民が関与しながら設計を進めていく流れが一般化していますよね。そのような建築家の関心と、社会学の公正や中立の立場は親和性があるため、社会学の知見を建築の分野でもよく耳にするようになっているのではないでしょうか。

–都市学でも取り上げていたルフェーヴルの著書『都市への権利』は1960年代に書かれた本ですが、今改めて読み直すことで、住民参加やワークショップが必要だとされている現在の建築に対して、有用性を持っているのでしょうか。

ルフェーヴルは、アリバイとしての住民参加には意味がないと言っています。彼は、「所有」や「私有」という言葉よりも、「領有」という言葉を使います。それは商品として建築を捉えるのではなく、建築のプロセスに自分たちが関与し、建築を自分たちの物として思えるか、帰属意識の対象となっているかということです。いつの間にか建設現場で工事が始まっていて、いつの間にか新しい建物が建っているような公共建築には、帰属意識は生まれにくいわけですから。

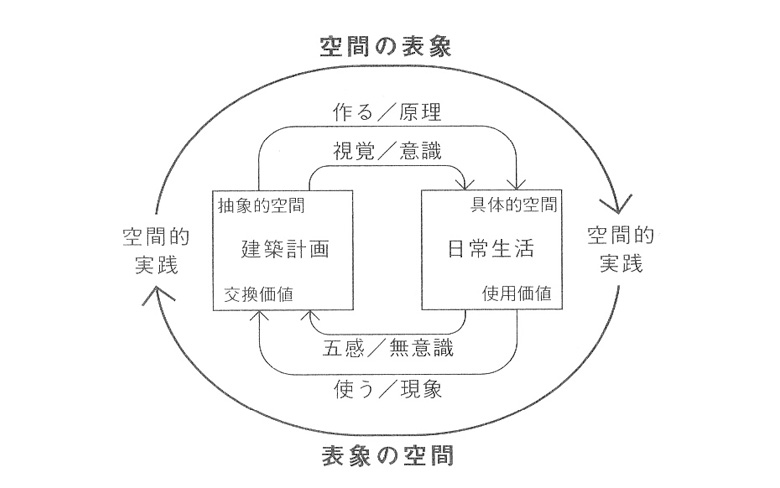

ルフェーヴルによれば、建築家は、頭のなかで思考された抽象的空間である「空間の表象」の次元に、住民やユーザーは、身体を介して生きられた具体的空間である「表象の空間」の次元に位置づけられます。住民参加やワークショップの意義のひとつは、「表象の空間」、すなわち住民ですら気づいていなかった無意識をどう掘り起こしていくかにあると言えます。また先ほどの質問にあった、建築家が社会学へ関心を持つことの意義は、「空間の表象」の次元にとどまる従来の建築家の立場から、「空間の表象」と「表象の空間」の関係性自体を眺められる立場への移行が促されることにあると思います。

『空間の生産』概念図・建築編

出典:南後由和「都市の奏でるリズム」早稲田大学渡辺仁史研究室 時間-空間研究会

『時間のデザイン 16のキーワードで読み解く時間と空間の可視化』(鹿島出版会、2013)p179

3.11以降の現在、ルフェーヴルの思想から汲み取るべき点は、「当たり前」のものと思われている日常生活やブラックボックス化された技術のあり方自体を疑う視点だと思うんです。インフラや原発をめぐる問題は震災以前から潜在していたわけですし、津波はそもそも人間がどこに住むべきか、住むべきでないかということについての根本的な問い直しを迫りました。先ほど触れたワークショップの役割も、日常生活のあり方を疑ってみることにあると言えます。

–無意識を意識化してどう方向付けていくかは、今の建築家の多くが興味を持ち、実践しているところです。ルフェーヴルの思想が反映されて形になった建築や都市の具体的なプロジェクトはあるのでしょうか。

1950年代後半から70年代にかけて、建築、絵画、彫刻、映画などの領域を横断して活動したグループであるシチュアシオニストの中に、コンスタント・ニーヴェンホイスというオランダ人がいます。彼はルフェーヴルの『日常生活批判』や『都市への権利』などの思想に影響を受けて、「ニューバビロン」というオルタナティブな建築や都市のヴィジョンを提示しました。「ニューバビロン」は、いわゆる「建築家なしの建築」であり、住民の「遊び」やブリコラージュによって形づくられる集団的作品としての都市です。「状況の構築」をし、永続的に環境を改変して再創造していくための仕組みを提供したものです。もともとはノマドのためのキャンプとして構想されたことから始まった、土地や所有に拘泥しないプロジェクトだったんですよ。

左図:Mark Wigley, Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire, 010 Uitgeverij, 1998

右図:Catherine de Zegher and Mark Wigley eds., The Activist Drawing: Retracing Situationist Architectures from Constant’s New Babylon to Beyond, The MIT Press, 2001

ジョナサン・ヒルというイギリスの建築史家に倣って、建築家が用意した空間装置に関心を示さない受動的なユーザーを「パッシブ・ユーザー」、建築家が用意した空間装置に想定通りの反応を示すユーザーを「リアクティブ・ユーザー」、建築家も想定していなかった使い方を生み出していくようなユーザーを「クリエイティブ・ユーザー」と呼ぶとするならば、コンスタントは、パッシブ・ユーザーをリアクティブ・ユーザーに、リアクティブ・ユーザーをクリエイティブ・ユーザーに変えていくための仕掛け、いわば創発を促すための空間装置を考えていたんです。「ニューバビロン」には、所有や私有と結びついた住居の概念はなく、そこに住む人たちの集団的創造性をネットワーク化していくことを考えたプロジェクトです。現代のシェアやパーソナルファブリケーションの文脈を、先取りしていたものでした。「ニューバビロン」は、あくまでアンビルドの提案でしたが、現在もそこから汲み取るべき点が多々あるのではないかと思います。

–今の時代知っておくべき、ひとつの資産ということですね。

ルフェーヴルの著書は抽象的な内容が多いので、建築や都市の具体的なイメージとどう結びつくのかがわかりにくいかもしれません。その点、コンスタントの「ニューバビロン」には、ヨハン・ホイジンガをはじめ、さまざまな思想家のエッセンスが反映されていますが、ルフェーヴルの思想が具現化されているプロジェクトなので、ビジュアルとしても参考になると思います。

–近年の都市の傾向の一つとして、人間の集合の仕方が今までとは大きく変化していると思います。住む場所と職場や学校は遠くなり、SNS等に大きく依存し、地縁的なつながりが薄れつつある。集団のコミュニティをいかに作っていくのかをY-GSAの課題では考えているのですが、そのように流動的な人の集まり方に即した建築のあり方はどのようなものだと考えますか。

私的所有を推し進めるか、国家や行政の介入を推し進めるか以外の選択肢として、あるいは私と公が交わる領域として、「コモン」などが注目されているわけですが、人間の集合の仕方や集団のあり方にどう時間軸を導入して、持続性を持たせるかの仕組みを考えていくことが重要だと思います。

周知のように、「コミュニティ」と「アソシエーション」は異なっていて、コミュニティは地縁のように土地と結びついたより固定的なもので、アソシエーションは趣味の共同体で流動的なものです。

農村と違って、人びとの流出入が繰り返される都市とは、基本的に個人と個人が関係性を取り結ぶ場であると考えることができます。そのような個人と個人の関係性は現在ではSNSなどが媒介するようになっているわけですが、SNSに媒介された人々が集まる物理的な空間が必要であることに変わりはありません。現代の都市においては、個人と個人のネットワークをどう空間化するかが、建築の問題ですよね。

–SNSなどのバーチャルなコミュニティと、物理的な空間が作るコミュニティは共存可能なのでしょうか。

SNSのコミュニティと物理的な空間が作るコミュニティを対立的にとらえなくてもよいのではないでしょうか。例えば成瀬・猪熊建築設計事務所が設計した渋谷の「Fabcafe」は、デジタルデータを用いたものづくりができるレーザーカッターや3Dプリンターなどがあり、ネット環境も整備されたコ・ワーキングスペースになっています。SNSでも互いにつながった、趣味を共有する人たちが集まる場が、物理的な空間をともなって立ち現れています。SNSのほかにも、Airbnbのようなウェブプラットフォームがあるからこそ、都市の使い方や人間の集合の仕方がアドホックかつ多様になってきているのだと思います。

FabCafe Tokyo/成瀬・猪熊建築設計事務所 撮影:古野咲月

SNSなどの情報空間と物理空間の交わりで言うと、渋谷スクランブル交差点も興味深いです。例えばハロウィンの時、物理空間ではコスプレをして、互いに見知らぬ他者同士が写真を撮り合って、浅いコミュニケーションをはかっていると同時に、それらの写真をインスタグラムやツイッターなどのSNSにアップしていますよね。「物理空間での集団的体験の共有」と「情報空間での集団的体験の共有」のループが起きているわけです。渋谷スクランブル交差点は、SNSのネタの収集にも適しているうえ、群集の量と規模を許容する空間的条件が整っており、物理空間でしか担保できない身体的熱狂を味わえます。この点が、渋谷スクランブル交差点が「集まる場所」として選ばれている理由のひとつです。

渋谷スクランブル交差点 撮影:古野咲月

もうひとつ、渋谷スクランブル交差点は、メディアの注目度に加え、群集のなかに身を起きながらもそこから「離脱」して群集を眺める視点を確保できることもポイントです。渋谷スクランブル交差点は、スリバチ状の谷底に位置し、東急百貨店やQフロント、渋谷マークシティなどの建物に囲まれています。「日本に広場はない」という言い方がされることがありますが、渋谷スクランブル交差点は、形態的には西洋の広場のような形状をしている。渋谷スクランブル交差点って、舞台のような場所だと思うんですね。スクランブル交差点を歩く時には「演者」になっているし、Qフロントのスターバックスや渋谷マークシティの連絡通路からスクランブル交差点を眺める時には「観客」になっている。「見る−見られる」の立場が反転する面白さがあります。

–様々な交通の流れだったり人の流れだったり、全体の出来事として体験が生まれていき、それが重なり合った時にできあがってくる空間があるということでしょうか。

渋谷スクランブル交差点もそうですが、物理空間と情報空間が交わるところに立ち現れている現象には、これからの都市や建築を考えるうえでのヒントがまだまだあると思います。SNSが人々のネットワークを媒介するメディアとして強力に機能している中で、それらをどう空間的に落とし込むか、どう空間的に翻訳できるか。物理空間と情報空間の結節点としての建築が、どう都市に展開していくのか。皆さんのアイデアに期待したいです。

–ありがとうございました。

インタビュー:瀬島蒼(M2)、野村郁人(M2)、古野咲月(M2)

撮影:古野咲月